教育担当者からのメッセージ

生命の「誕生」から「看取り」まで幅広いフィールドで活躍できる看護師を育成

吹田徳洲会病院では「心に届く看護」を理念としています。

心に届く看護の答えは、日々のベッドサイドにあります。その答えを一人一人が導きだせるために、豊かな感性と創造性をもった専門職者である看護師を育成するように心がけています。

また、このような世界的に大変な時期だからこそ、社会・世界情勢にも看護の視野を広げ、理解し、「人」としても「看護師」としても成長できる社会性のある看護師の育成を目指しています。

入職された方の一人一人の個性に応じた、看護実践能力を養うため、看護の仕事の面白さをみつける手がかりとなるため、各対象課題に応じた教育プログラムを用意しています。

教育担当 村川美代

看護部教育理念と方針

看護理念・基本方針

「心に届く看護」

私たちは豊かな感性と創造性をもった専門職者を育成し、質の高い看護を提供します

基本方針

1. 私たちは、患者の人権を尊重し、信頼性のある看護を提供します

2. 私たちは、患者の生命と健康を守るために主体的な看護を提供します

3. 私たちは、地域との絆を大切に地域連携の充実を図りともに成長する組織をめざします

4. 私たちは、自己の可能性にチャレンジし、創造性をもった看護を提供します

教育方針

1.段階に応じて看護に必要な知識・技術を習得し、根拠に基づいた看護実践能力を育成します

2.専門職業人として常に目標を持ち、自己成長できる能力を育成します

3.倫理観に基づいた行動が出来る能力を育成します

1. 病院の概要を知り、組織の一員としての役割を理解し行動できる。

2. 助言を得てケアの受け方や状況(場)のニーズをとらえる。

3. 助言を得ながら、安全な看護を実践する。

4. 関係者と情報共有ができる。

5. ケアの受け方や周囲の人々の意向を知る。

6. 社会人としての接遇やマナーを学び、適応することが出来る。

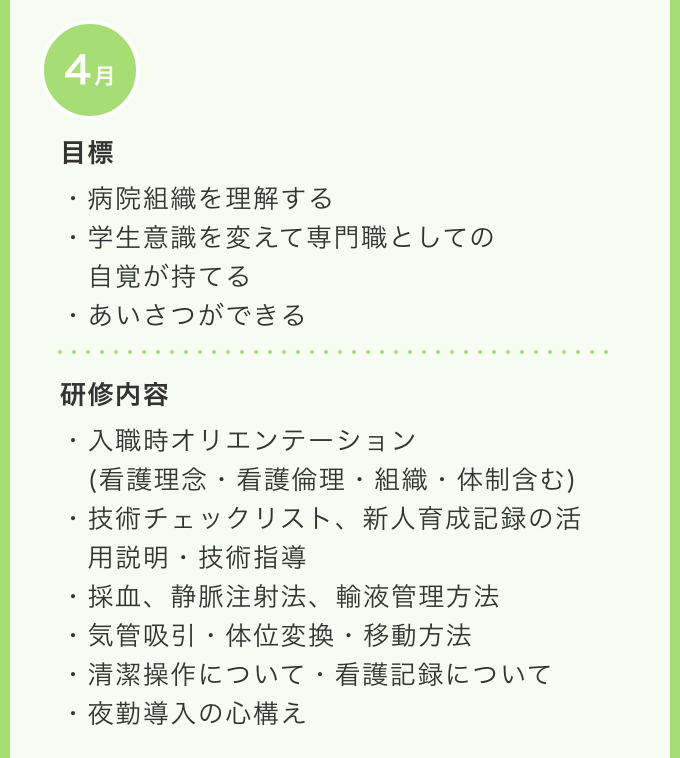

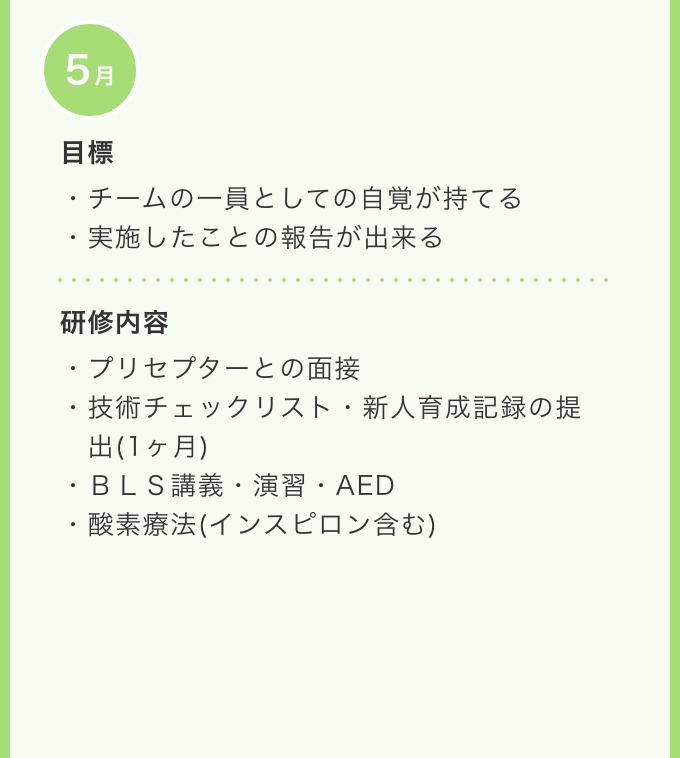

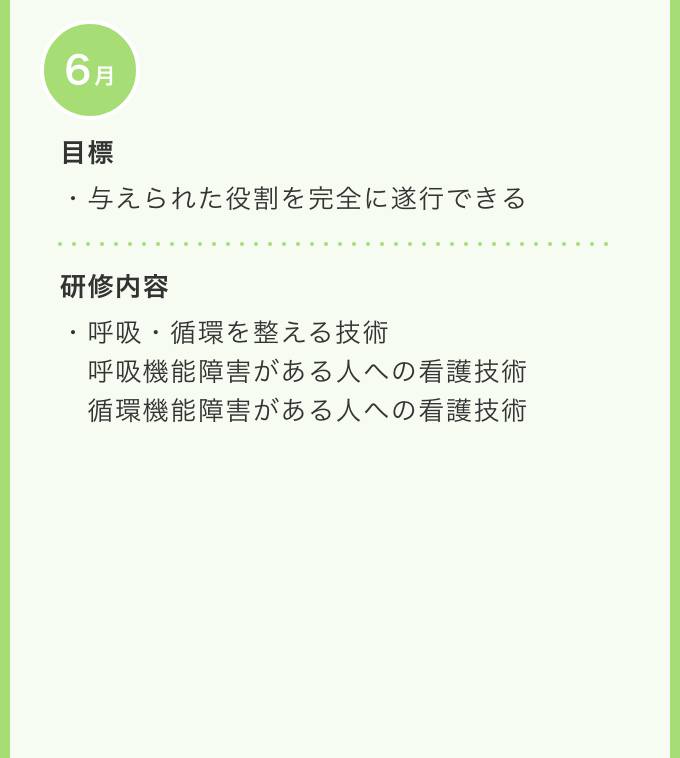

新人教育

新人が安心して働ける!手厚い新人教育

周産期から高齢者医療まで幅広く学べる

新人教育

〜共に学び成長する〜

生命の誕生から看取りまで、

幅広いフィールドで活躍できる看護師を育成

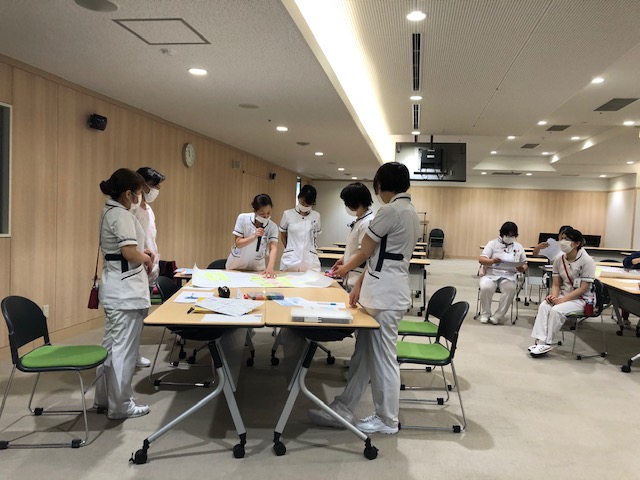

看護部教育は、教育委員のメンバーが中心となり「新人看護師教育」「看護師継続(クリニカルラダー)教育」「看護補助者教育」を行っています。

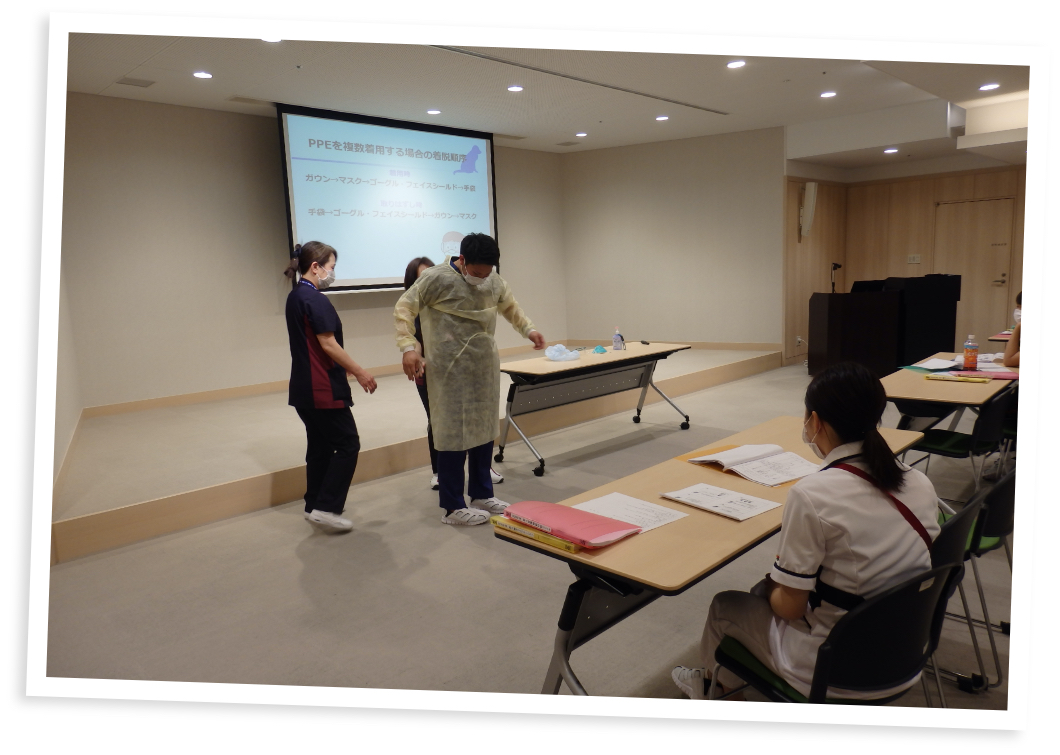

新人看護師教育は、集合研修や臨床経験をもとに、根拠づけを行いながら看護実践能力の向上を目指しています。各部署では、教育担当者や実地指導者を中心に、他のスタッフも一丸となり、優しく細やかな指導を行っています。クリニカルラダー教育では、すべての看護師が自身のラダーに沿った教育で、看護レベルの向上に取り組んでいます。

その中で、さまざまな教育背景、職歴背景の方が入職されており、個人個人を重視した教育で、専門職業人として生涯成長し続ける看護師を目指していただきたいと考えています。また現在、看護師のキャリアの道は、臨床で幅広い看護を提供し続けるジェネラリスト、専門・認定看護師などのスペシャリスト、地域で看護を提供する訪問看護師、看護師長・看護部長等の看護管理者等、さまざまな方向に広がっています。当院には幅広く学べるフィールドがあります、目指す方向性が見えてくるのではないでしょうか?その方向性に沿って、皆さんのキャリアを支援して行きたいと考えています。当院はまだまだ発展途中にある段階ですが、新設病院の特徴を活かし、共に成長の喜びを分かち合い、自律した人間性豊かな信頼される看護師へと成長できるようサポートして行きます。

※横にスクロールしてご覧ください。

-

開催月 内容 6月15日(月) レベル ビジネスマナー I

(身だしなみ,言葉遣い,笑顔,お礼,お詫び,挨拶)7月20日(月) 8月17日(月) 9月28日 11月16日(月) レベル 患者対応の基礎 II

(ヒアリング,正確,迅速,約束厳守)レベル10月19日(月) 12月21日(月) 1月18日(月) 患者が期待する品質 III

(計画性,的確,情報提供,コスト管理,アフターフォロー)2月15日(月) 3月15日(月) 1月18日(月) 研修終了後試験 院内認定で合格者には名札称号

接遇研修担当より

接遇やマナーを学ぶことは、医療従事者にとって、患者様や御家族様へ安心感を持って頂き、相互の信頼を高めるために大変重要なことになります。

看護部では、年間を通じて、おもてなしのプロフェッショナルの先生を迎え、各部署責任者とコアメンバーが集まり、実践を中心とした研修を行っております。

看護部の理念「心に届く看護」を、一人ひとりの患者様や御家族様に感じて頂けるよう、そして仲間を思いやる気持ちを大切に組織として成長して行けることを目指し、おもてなし力を高め、学びを深めて行きたいと思っております。

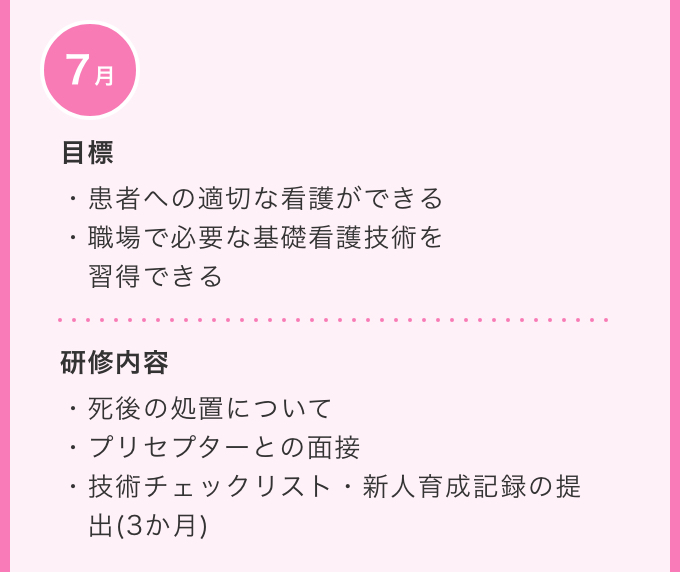

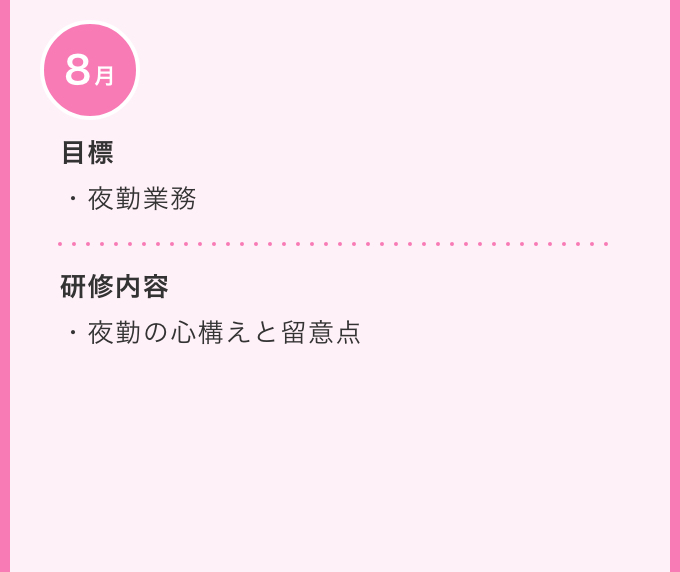

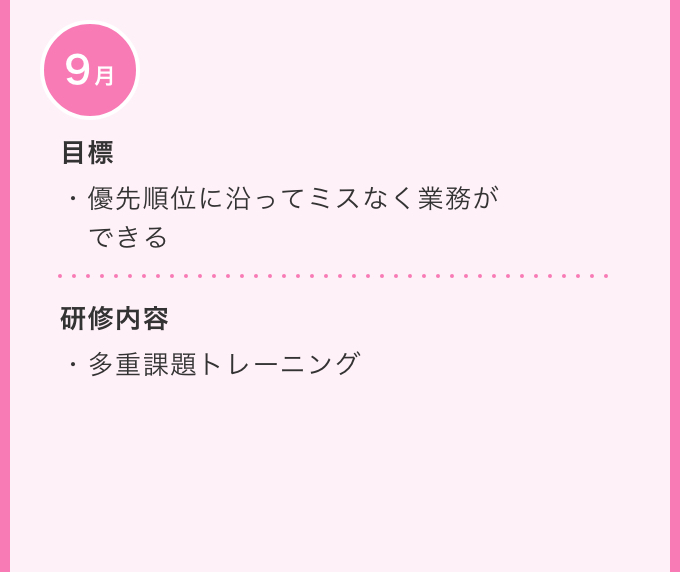

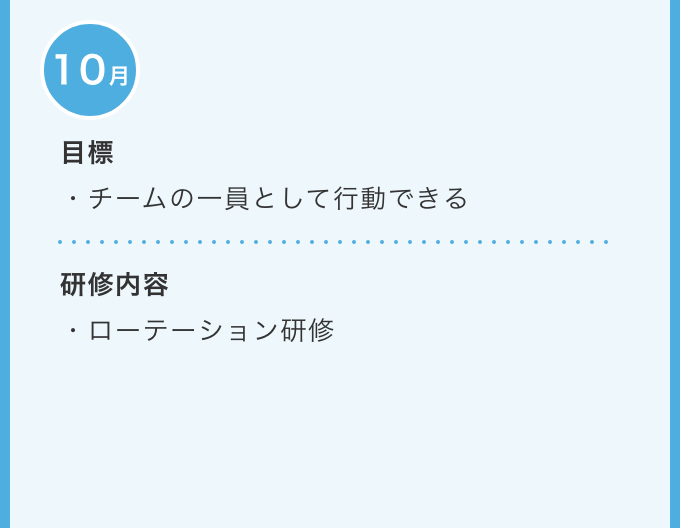

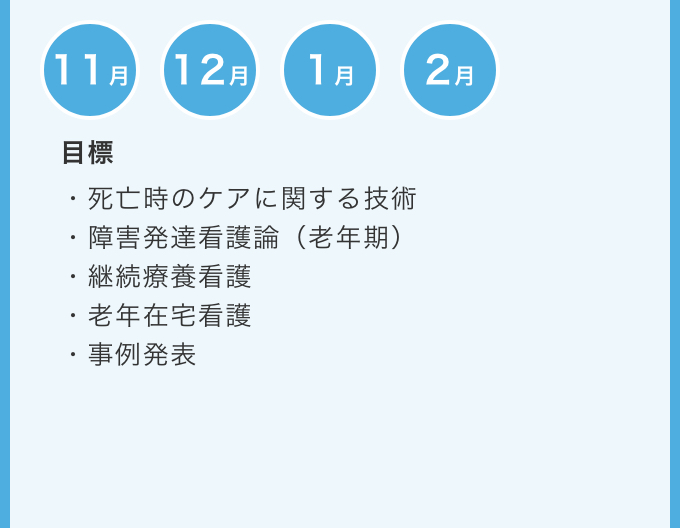

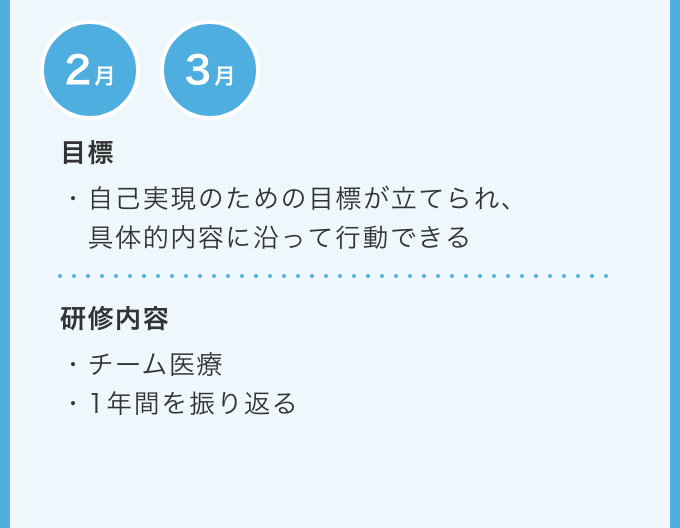

新人看護職員教育研修予定2024年

| 期間 | 1年間 |

|---|---|

| 役割 | 新人看護職員の職場環境に関する支援 新人看護職員が基礎看護技術を身に着けて、チームメンバーとして機能できるまでの指導援助を行う |

新人オリエンテーション集合研修

オリエンテーション集合教育担当者より

今年度も、新人看護師や既卒看護師など、新たな仲間として迎えることができました。

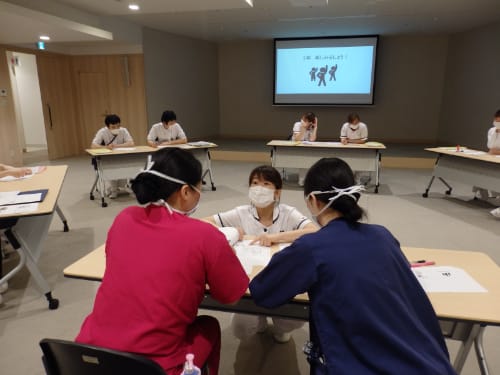

オリエンテーションは全職員向けの後、看護部でも行いました。看護部長より、看護部の理念と組織について講話があり、その後は自己紹介で楽しく交流を深めながら、一日でも早く当院の風土に慣れて行けるよう、医療安全や看護記録など各担当者による講義が行われました。

新人看護師は、4月5~12日まで集合教育を行いました。

基礎的な実技演習やBLS研修、社会人としての心構えを学びました。

受講された方のメッセージ

|新人看護師

まだ学生気分が抜けない中、研修を重ねる中で、看護師になった実感と不安が湧いてきました。

しかし研修で臨床に基づく講義を受けたり、患者体験をする中で、患者さんの気持ちを理解したり、より個別性のある看護をしたいと思えるようになりました。

そして、共に学んでいる、この同期の仲間となら頑張って行けると思っています!

|既卒看護師

今まで知らなかった徳洲会グループの歴史を知り興味深く感じ、また、聴講する中で、幹部の方や各所属長の方々の人柄を身近に感じることができました。

ラダー研修 Ⅰ スケジュール

| レベル別 | 研修名 |

|---|---|

| ラダー研修 Ⅰ |

看護倫理(看護職員としての自覚と責任ある行動、患者と家族への理解、組織における役割と心構え、主体的な学習)/接遇① |

| 食事援助技術(食事介助/経管栄養法)/BLS① | |

| 看護技術(バルンカテーテル・吸引・点滴) | |

| 褥瘡 | |

| 重症度、医療・看護必要度/メンタルヘルス | |

| 与薬の技術(抗菌薬、抗ウイルス薬、インスリン製剤について)/認知症看護・老年期看護S | |

| 与薬の技術(点滴管理:薬剤準備、ボトル交換、刺入部の管理、輸液量の計算)/(輸液ポンプ、シリンジポンプの使い方) | |

| 呼吸・循環を整える技術(酸素吸入・吸引・ネブライザー・体位ドレナージ) | |

| BLS② | |

| 多重課題 | |

| 文章の書き方(事例発表に向けて) | |

| 接遇② | |

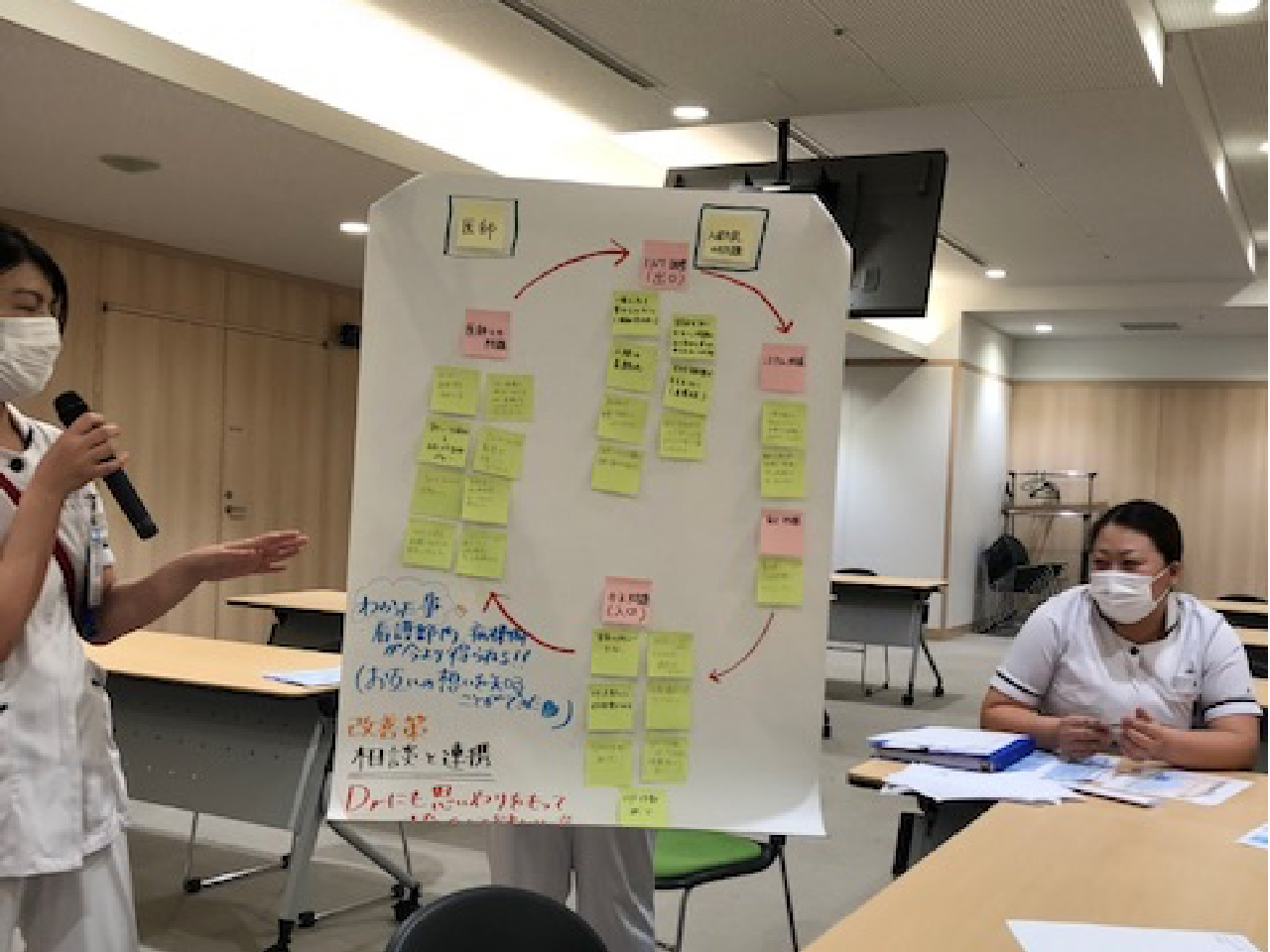

| チーム医療(入退院支援) | |

| 事例発表会 | |

| 死亡時のケア | |

| 1年間の振り返り |

チューター制度

チューターは、新たに入職された看護職員さんの身近な相談役として、仕事の仕方や、生活面や精神面などの相談や支援を行います。

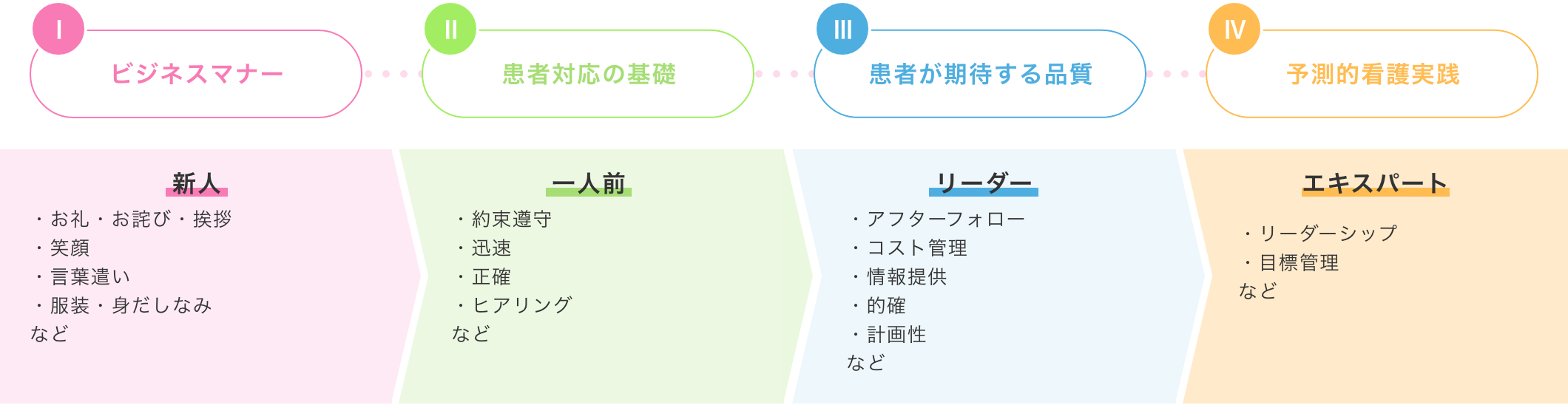

継続教育

ラダーⅡは自立して看護を実践する一人前、ラダーⅢは個別的な看護を実践する中堅、ラダーⅣは予測的判断を持ちリーダーシップが発揮できる達人、ラダーVはQOLを高めるための看護を実践でき組織の目標達成に貢献できる段階としています。ラダーとは、“経験のはしご“であり、一歩一歩自分の力で登ることを表しています。

当院の看護職員一人ひとりが自分の目標を明確にし、やりがいと達成感を味わうとともに看護職業人として段階的に成長できるよう支援しています。

2〜3年目

到達目標

1. 看護チームメンバーとしての自己の役割と

責任を理解し実行できる

2. 個別性を考えた看護過程の展開ができる

3. 看護過程の一連をまとめ、自己の体験を通

して看護観を深めることができる

ラダーⅡ研修「 認知症とせん妄ケア 」を受講して

今回ラダーⅡの研修では認知症とせん妄ケアを学びました。私が所属するICUでは、認知症に加え、手術後や侵襲の高い処置・病態を有する患者様が多く、せん妄ケアに関わる機会も多くあります。可逆的・非可逆的なものとしての違いもありますが、どちらも疾患・症状として捉え、患者様自身の生活を見直し、整えることが大切だと学びました。2年目の看護師として今後もこのような意識状態の変化がある患者様に対して生活を見直し、心身共に寄り添えるよう、自分の中の関わりや看護を磨いて行きたいと思います。

ラダー研修 Ⅱ スケジュール

| レベル別 | 研修名 |

|---|---|

| ラダー研修 Ⅱ |

目標に関して・ポートフォリオ作成/急変時の対応 |

| 看護倫理 | |

| 褥瘡管理 | |

| フィジカルアセスメント | |

| 認知症看護 | |

| 接遇 | |

| 入退院支援 | |

| 看護過程の展開 | |

| 認知症/せん妄ケア | |

| ポートフォリオ発表会 | |

| ラダーIIの振り返り |

3〜6年目

到達目標

1.プリセプターの役割を理解し述べる事ができる

2. 自己の学習活動のみならず、指導的役割を発揮できる。

(チームリーダーやコーディネーターの役割)

3. 実践でリーダーシップが発揮できる

4. 自己の教育的課題達成に向けた教育活動を展開する事ができる

ラダーⅢ「メンバーシップ研修」を受講して

私は入職して一年が経ち、新人や中途の新しいスタッフも増え、教えられる立場だった私も教える側になることが多くなりました。。チューターや学生指導といった役割も加わり、病棟内における自分の役割が大きくなったことを実感しています。今年度は、自分のことでなく、周りを良く見て、全体の動きを把握し、病棟全体の底上げに少しでも貢献できるように頑張りたいと思います。メンバーシップ研修を通して、自分の役割を正しく理解することと、その中でチームが有効に機能するにはどのように働きかければよいかを考えることが必要だと学びました。

ラダーⅣ「リーダーシップ研修」を受講して

私は自己主張をすることがあまりできず、複数人いたらみんなの意見を聞いてから決定することが多いです。仕事をしているとその場で考えて決断しなければいけない場面にあうことが多くあります。そのときに優先順位を考えて行動すること、医師へ報告することが難しく苦手な部分でした。それを克服するには知識が必要であり様々な場面を経験することも大切だと思いました。

看護師としてのリーダーシップの目標は、研修でもあったアサーティブなコミュニケーション能力を身に付けることです。まずは知識を付けることでメンバーの申し送りからアセスメントを行い、メンバーの話を傾聴し、違うと考える点は優しく指導できるようになりたいです。優先順位を考え、メンバーの性格を考えながらサポートし、業務の割り振りができるようにしたいと思って働いています。忙しいと言葉づかいや行動が乱雑になってしまうと思うので、忙しい時こそ、リーダーシップを発揮し、冷静に落ち着いた雰囲気を持って行動して行きたいです。

ラダー研修 Ⅲ・Ⅳ スケジュール

| レベル別 | 研修名 |

|---|---|

| ラダー研修 Ⅲ |

多職種連携 |

| メンバーシップ、コーチング、コミュニケーション | |

| 看護倫理 | |

| 接遇 | |

| 認知症ケア/せん妄ケア | |

| 入退院支援 | |

| 意思決定支援 | |

| ラダー研修 Ⅳ |

統合演習(講義2回/グループワーク2回/発表) |

| 看護倫理 | |

| 接遇 | |

| 認知症ケア/せん妄ケア | |

| 褥瘡ケア | |

| 摂食嚥下ケア | |

| ACLS(座学・演習) | |

| フィジカルアセスメント | |

| 呼吸管理(NHF・NPPVの基礎知識) | |

| 院内研修(他部署) |

ラダー研修 Ⅴ スケジュール

| レベル別 | 研修名 |

|---|---|

| ラダー研修 Ⅴ |

看護管理 認定看護師による研修 伝達講習会 |

| その他 | 実地指導者 |

| 教育担当者 | |

| 看護必要度 | |

| 看護補助者・看護事務補助研修 |

-

レベル別 eラーニング・研修名 ラダー研修

Ⅲ

(3~5年目)【106】事例から学ぶ一般病院での認知症ケア 改訂版2019 【109】看護チームにおける業務のあり方(基礎編:看護師の責務) 【124】日常看護提供場面で理解する看護の倫理綱領と看護業務基準 【125】チーム医療の構成員である看護師として果たすべき役割 【128】ケアの受けての全体像把握のためのアセスメントの統合 【129】ケアの改善のためのエビデンスの活用 【130】急変の予測と救命救急場面の対応 【134】ケアの受けての意思決定における権利擁護 【107】地域でクラス高齢者を支える看護職連携の実際 看護研究の概要 ラダー研修

Ⅲ

(6年目~)【103】実践力UP事例検討会のポイント①基礎編②実践編 【106】事例から学ぶ一般病院での認知症ケア 改訂版2019 【127】ケアの受け手や周囲の人々の意思決定プロセスとその理解 【128】ケアの受けての全体像把握のためのアセスメントの統合 【130】急変の予測と救命救急場面の対応 【132】協働におけるコンサルテーションと多職種カンファレンス 【134】ケアの受けての意思決定における権利擁護 【107】地域でクラス高齢者を支える看護職連携の実際 【108】複合的な問題を抱えながら地域で暮らす高齢者を支える看護職・多職種連携 看護研究の概要 ラダー研修

Ⅳ【103】実践力UP事例検討会のポイント①基礎編②実践編 【106】事例から学ぶ一般病院での認知症ケア 改訂版2019 【126】地域包括ケアシステムを形成する施設・職種・制度 【130】急変の予測と救命救急場面の対応 【132】協働におけるコンサルテーションと多職種カンファレンス 【133】自施設周辺の地域包括ケアシステムの理解 【135】ケアの受け手の自己決定を支える多職種の協働・連携 【107】地域でクラス高齢者を支える看護職連携の実際 【108】複合的な問題を抱えながら地域で暮らす高齢者を支える看護職・多職種連携 看護研究の概要

各種研修会

看護補助者研修

看護補助者連携関連研修

1.看護補助者対象研修(必須研修)

| 看護補助者 研修 5月18日(木) 16:00~ 5月25日(木) 16:00~ |

ア 医療制度の概要および病院の機能と組織の理解 イ 医療チームおよび看護チームの一員としての看護補助業務の理解 ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術 エ 日常生活にかかわる業務(業務マニュアルを基に実施) オ 守秘義務、個人情報の保護 カ 看護補助業務における医療安全と感染防止 など |

|---|---|

| 看護職員 対象研修 各病棟にて 実施 |

院外研修修了看護責任者により一定資料を基に部署内で研修を実施 [研修の内容](講義+演習で) ・看護補助者との協働の必要性 ・看護補助者の制度的な位置づけ ・看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方 ・看護補助者との協働のためのコミュニケーション ・自施設における看護補助者に係る規定および運用 |

| 新入職者研修 | ・研修担当者により入職当日基本的項目を座学研修 |

吹田徳洲会病院では、各種研修が行われています。

看護師だけを対処とした研修だけでなく、全職員を対象とした研修もあります。

チーム医療の実践のため、各職種、部署メンバーとともに学んでいます。

例えば、院内感染症の防止を行うための研修、院内感染症が発生した場合に終息させるための速やかな行動などを研修で学びます。

吹田徳洲会病院では看護補助者の研修も充実しており、

未経験も安心です。

-

2023年度 看護部教育計画

Ⅰ.看護管理者研修計画内容(担当 崎山)1.研修目的: 看護管理者として必要な基礎知識・技術・態度を身につけ、看護管理者としての基礎能力を養う

看護管理の基本的知識を活用して実践に結びつけることができる2.到達目標: ①看護部・各部署目標を基盤とし、自己の役割を意識し積極的、かつ具体的に活動できる

②組織人としての役割を理解し、看護管理上の問題点について考え、業務の中心的役割、マネジメントとして適切な行動ができる

③看護管理の実践に結びつけ活用できる3.研修対象: 新任看護副主任

①研修内容:期間 2023年5月~2024年3月

第2金曜日 14:00-15:00 11回/年

評価(レポート提出)5月・翌年3月開催月 内容(座学・GW) 5月12日(金) ・今年度の管理者研修の概要説明 ・グループの組織目標の理解 GW:ブラインド・ワーク 5月31日(火)

提出締切レポートテーマ:看護副主任として自身の役割とこれからの1年間取組み成果を出したいこと 6月9日(金) ・看護管理の基礎知識:組織理念、組織構造、労務管理、人材管理 など GW:看護管理のイメージ 7月14日(金) ・プレイングマネージャーの基本 GW:実務とマネジメントのバランスのコツ 8月17日(木) ・看護補助者研修ガイドラインの基礎 GW:看護補助者との連携方法 9月8日(金) ・DPC基礎知識 GW:具体的なベッドコントロールの課題 10月13日(金) ・目標達成のためのコミュニケーション GW:自部署の課題 11月10日(金) ・看護管理者のリフレクション GW:事例を通じてリフレクション 12月8日(金) ・ヘルスケアシステム論 GW:身近なヘルスケアシステム 1月12日(金) ・診療報酬と介護報酬 GW:当院の診療報酬改定を確認 2月9日(金) ・面接技法(直接面接、電話対応など) GW:ロールプレイングプチ体験 3月8日(金) ・リソースナースの活動と今後目指すもの GW:看護管理者としての関わり方 3月29日(金)

提出締切レポートテーマ:看護副主任として取り組んだ問題への対策と成果 4.研修対象: 看護副主任

①研修内容:期間 2023年5月~ 2024年3月

第4月曜日 15:00-16:00 11回/年

評価(レポート提出) 5月 ・ 翌年3月開催月 内容(座学・GW) 5月22日(月) VUCA時代の今、1on1ミーティングが必要とされている社会環境 GW:1on1ミーテイングでのコミュニケーション レポートテーマ:看護副主任として自身の役割とこれからの1年間取組み成果を出したいこと 6月26日(月) 自律的な成長を支援する1on1ミーティング GW:1on1ミーティングと一般の面談との違い 7月24日(月) 積極的ティーチングと消極的ティーチングのスキル GW:体験学習を通じて感じたこと 8月28日(月) コーチングを活用 GW:体験学習を通じて感じたこと 9月25日(月) 「関係性」の構築 GW:ポジティブな面をヨイ出し 10月23日(月) 「思考」の活性化 GW:主体的な思考を促す 11月27日(月) 「行動」の活性化 GW:SMARTの法則で目標設定 12月25日(月) 効果が表れる1on1ミーティングの実践① GW:テーマ設定の具体例 1月22日(月) 効果が表れる1on1ミーティングの実践② GW:1on1ミーティングの実施結果分析 2月26日(月) 困った時の対応方法 GW:こんなときどうする? 3月25日(月) ピラミッド組織から逆さまピラミッドへ GW:1on1実践へのQ&A 3月29日(金)

提出締切レポートテーマ:看護副主任として取り組んだ問題への対策と成果 II.看護倫理研修(担当 崎山)1.研修対象: レベルI~V 及び 看護補助者 2.研修内容: 期間)2022年5月〜翌年3月

日程)クリニカルラダー研修年間計画表に準ずる開催月 内容(座学・GW) ラダーI(新人~ひとり立ち)

6月28日(水)13:30〜看護倫理:

看護倫理の基礎を知る

GW:事例を通じて対象者の秘密・個人情報の保護を考えるラダーII(一人前)

7月19日(水)13:30〜看護倫理:

事例を通じて倫理(高齢者看護)を考える

GW:高齢患者は医療に何を望んでいるのかラダーIII(中堅)

5月9日(火)14:00〜

6月5日(月)14:00〜

7月4日(火)9:30〜

8月14日(月)14:00〜

翌1月16日(火)14:00〜看護倫理:

看護師のジレンマを事例から考える

GW:拘束は誰のために、何のために行うのかラダーIV(ベテラン)

6月6日(火)14:00〜

8月15日(火)14:00〜

10月3日(火)14:00〜

12月5日(火)9:15〜看護倫理:

事例から倫理(インフォームドコンセント・意思決定)を考える

GW:インフォームドコンセントは誰のためにあるのかラダーV(エキスパート)

役職者全員

6月30日(金)13:00〜看護倫理:

事例から倫理(ヒエラルキー)を考える

GW:組織内パワーをめぐって看護補助者研修

10月26日(木)16:00〜

11月24日(木)16:00〜看護倫理:

倫理を事例から考えましょう -

コース eラーニング・研修名 助産師

(一般)【115】周産期における医療安全と助産記録 【116】New!子宮収縮薬使用時の助産ケアのポイント 【117】臨床推論につなげるためのフィジカルアセスメント脳神経編 【118】臨床推論につなげるためのフィジカルアセスメント呼吸/循環編 【119】臨床推論につなげるためのフィジカルアセスメント代謝編 【121】院内助産における産婦主体の助産ケア提供~フリースタイル分娩の介助 助産師

(アドバンス)【115】周産期における医療安全と助産記録 【116】New!子宮収縮薬使用時の助産ケアのポイント 【117】臨床推論につなげるためのフィジカルアセスメント脳神経編 【118】臨床推論につなげるためのフィジカルアセスメント呼吸/循環編 【119】臨床推論につなげるためのフィジカルアセスメント代謝編 【120】院内助産・助産師外来ガイドライン2018の活用のすすめ 【121】院内助産における産婦主体の助産ケア提供~フリースタイル分娩の介助 助産師

(管理職)【115】周産期における医療安全と助産記録 【116】New!子宮収縮薬使用時の助産ケアのポイント 【117】臨床推論につなげるためのフィジカルアセスメント脳神経編 【118】臨床推論につなげるためのフィジカルアセスメント呼吸/循環編 【119】臨床推論につなげるためのフィジカルアセスメント代謝編 【120】院内助産・助産師外来ガイドライン2018の活用のすすめ 【121】院内助産における産婦主体の助産ケア提供~フリースタイル分娩の介助 【122】助産師のコア・コンピテンシーとキャリア開発① 【123】助産師のコア・コンピテンシーとキャリア開発② -

レベル別 研修名 トピックス ★認定看護師による研修(集中ケア/がん化学療法/感染管理)

★看護診断etcその他 助産師:別紙参照 接遇研修:別紙参照 実地指導者:適宜開催 教育担当者:適宜開催 看護補助者・看護事務補助研修:毎月開催

・資料請求

・応募はこちら